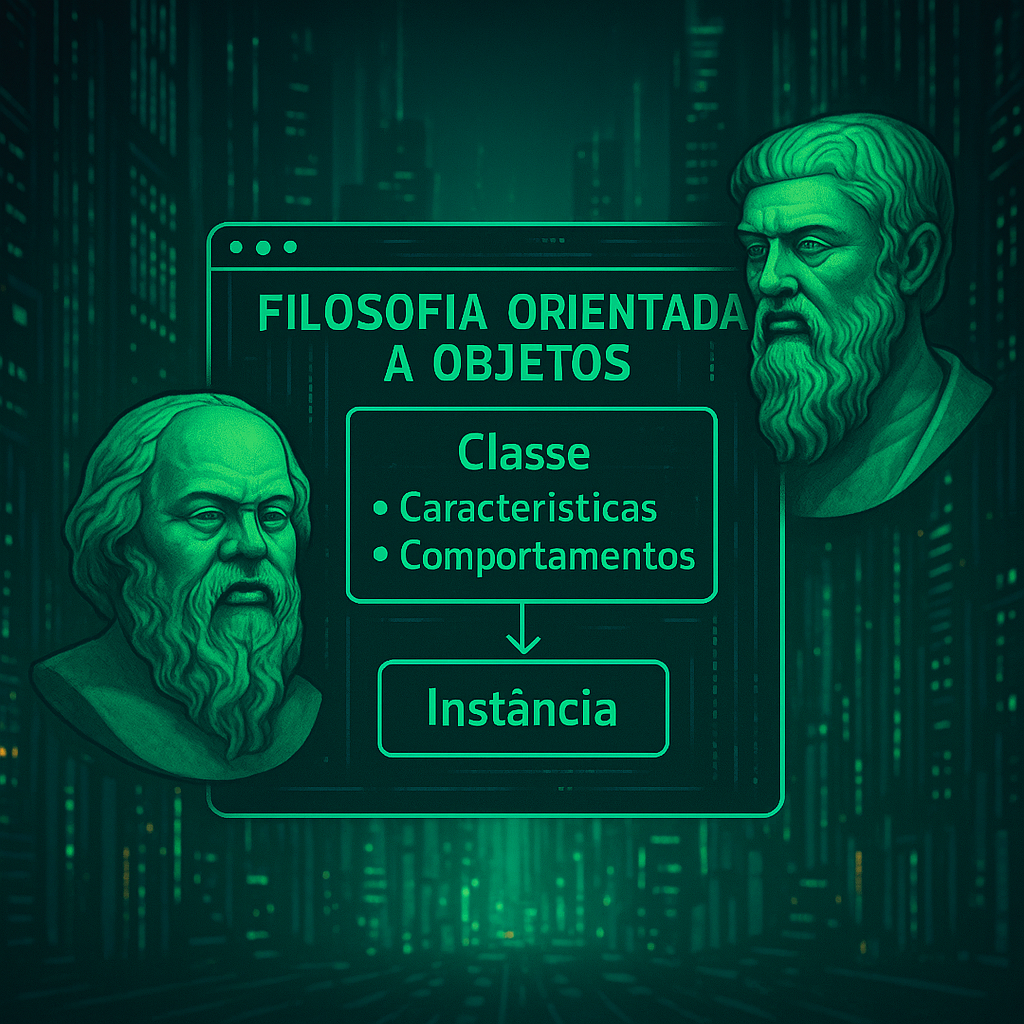

A relação entre o paradigma da orientação a objetos (OO) e as ideias de Platão (especialmente o seu mundo das ideias) pode ser não apenas traçada, mas muito fecundamente explorada.

🏛️ Filosofia de Platão: Mundo das Ideias vs. Mundo Sensível

| Conceito Platônico | Descrição | Correspondente OO |

|---|---|---|

| Mundo das Ideias (ou Mundo Inteligível) | Realidade perfeita, eterna, imutável, acessível apenas pela razão. Ex: a ideia de “Animal” perfeita. | Classe (definição abstrata e perfeita do objeto) |

| Mundo Sensível | Realidade imperfeita, mutável, percebida pelos sentidos. Ex: os animais que vemos. | Instância (ou Objeto) – a manifestação concreta de uma classe |

| Ideia/Forma | A essência imutável de algo. | Classe abstrata (a essência do que define um tipo de objeto) |

| Particular | As coisas concretas e imperfeitas que participam da forma. | Objeto (instância de classe) |

| Conhecimento | A elevação da alma do sensível ao inteligível. | Reflexão sobre a estrutura de classes e heranças para compreender os objetos |

💻 Paradigma OO (Orientação a Objetos)

Na programação OO:

- Uma classe define a estrutura e o comportamento de um tipo de objeto — como uma ideia platônica.

- Um objeto é uma instância concreta dessa classe — como um ser do mundo sensível.

- As propriedades (atributos) representam características essenciais.

- Os métodos (comportamentos) representam as ações possíveis, como funções da alma ou operações.

✨ Conciliando Filosofia e Computação

1. A classe como Forma Platônica

Assim como a forma de um círculo é perfeita e eterna em Platão, a classe Circulo define os atributos essenciais (raio, cor) e métodos (calcular área, perímetro), mas nenhum objeto da classe é a classe em si — eles apenas participam dela.

2. Instâncias como Objetos Sensíveis

Cada Circulo c1 = new Circulo(5.0); representa um ser do mundo sensível: finito, criado no tempo, modificado — ou seja, imperfeito.

3. Herança e Subclasses

No pensamento platônico, há uma hierarquia de ideias. Na OO, herança representa isso muito bem:

javaclass Animal {

void respirar() {}

}

class Gato extends Animal {

void miar() {}

}

Aqui, Gato participa da ideia de Animal, mas tem sua própria singularidade — assim como em Platão, onde as formas derivam umas das outras em níveis de perfeição.

4. Interfaces como Ideias mais abstratas

Uma interface em Java ou TypeScript (por exemplo) define apenas contratos, que são ainda mais puramente abstratos, sem implementação. Isso pode se aproximar da ideia de formas ainda mais metafísicas.

🧠 Reflexão Final

Platão buscava compreender a essência do real por meio da razão e abstração. A programação OO também busca abstrair e modelar o mundo por meio de classes que representam a essência das entidades com as quais o programa lida.

Ambos os sistemas são ontologias — maneiras de organizar o que existe:

- Platão o faz filosoficamente;

- OO o faz computacionalmente.

📚 Possíveis Amplificações

- Em Hegel ou Aristóteles, poderíamos ver instâncias atualizadas ao longo do tempo, e chegar ao conceito de estado de um objeto.

- Em Heidegger, talvez questionaríamos a própria “presença” de um objeto em sua classe…

Vamos fazer uma viagem através da história do pensamento — usando cada filósofo dentro de seu próprio zeitgeist (espírito da época) — para interpretar o paradigma da orientação a objetos (OO). Cada visão refletirá os fundamentos de sua época e as formas como o mundo era pensado: substância, essência, estrutura, existência, linguagem, poder…

🏛️ ANTIGUIDADE

Platão (427–347 a.C.)

Veria as classes como a representação das formas eternas e perfeitas, e os objetos como cópias imperfeitas dessas ideias no mundo fenomênico. OO seria uma simulação computacional do seu dualismo.

“O verdadeiro código está no mundo inteligível. O resto são apenas execuções parciais no console sensível.”

Aristóteles (384–322 a.C.)

Daria foco à substância e à causalidade. Para ele, cada objeto tem uma essência (forma), matéria, causa eficiente (construtor) e causa final (método executarObjetivo()).

OO seria uma forma ordenada de aplicar sua teoria das quatro causas.

🏰 IDADE MÉDIA

Tomás de Aquino (1225–1274)

Cristianiza Aristóteles. Veria as classes como expressões do intelecto divino. Cada objeto “instancia” um plano divino de criação.

O programador seria uma metáfora do criador, e a OO a ordem divina codificada.

Guillaume d’Ockham (1287–1347)

Nominalista. Negaria a existência real das classes como entidades universais. Só existem objetos e seus nomes.

“Classe” é apenas um nome útil. OO é uma conveniência humana, não uma verdade metafísica.

🏛️ RENASCIMENTO / MODERNA

Descartes (1596–1650)

Buscaria a fundamentação lógica da OO. Veria a classe como ideia clara e distinta, com objetos funcionando como “res extensa”, coisas programadas para funcionar mecanicamente.

OO seria o racionalismo em código. Pensar é abstrair, codificar, executar.

Leibniz (1646–1716)

Cada objeto seria uma mônada: entidade independente, com sua própria lógica interna. OO seria um universo de mônadas interagindo via mensagens (métodos).

A harmonia pré-estabelecida seria o runtime. Cada objeto tem sua lógica interna sincronizada com o todo.

Locke (1632–1704)

Empirista. As classes seriam abstrações derivadas da experiência sensível dos objetos. A OO nasceria da observação de padrões no mundo.

“Não há classe inata. Toda classe vem da experiência com os objetos.”

Kant (1724–1804)

As classes seriam categorias a priori com as quais organizamos a experiência dos objetos. OO não representa o mundo “em si”, mas como o estruturamos mentalmente.

A orientação a objetos seria a projeção da estrutura mental do programador sobre o mundo computacional.

📐 MODERNIDADE TARDIA / CONTEMPORÂNEA

Hegel (1770–1831)

A OO seria uma expressão do espírito absoluto, que se manifesta dialeticamente nos objetos e suas heranças. A história da computação seria o progresso do espírito através do código.

Cada refatoração é uma síntese dialética. Cada bug, uma contradição necessária.

Nietzsche (1844–1900)

Zombaria da rigidez das classes. Preferiria um mundo dinâmico, onde objetos mudam sua natureza. Criticaria herança como decadência do pensamento criativo.

“Matar o

superé matar Deus no código.”

Heidegger (1889–1976)

Veria a OO como uma redução técnica do ser. Os objetos não são, mas apenas funcionam. A programação encobre o verdadeiro ser das coisas, tornando tudo disponível.

OO é a técnica que transforma o ser em um conjunto de métodos públicos.

Simone de Beauvoir / Sartre

O objeto não nasce com sua classe, ele a escolhe. A liberdade está em sobrescrever métodos e romper com heranças.

“O objeto é condenado a ser livre. Mesmo instanciado, ele pode redefinir-se.”

Foucault (1926–1984)

Veria a OO como um dispositivo de poder-saber. As classes organizam o conhecimento, disciplinam os objetos e impõem normas de comportamento (métodos).

“A classe

Pessoaé uma invenção histórica. Ela define o que é ser normal.”

Deleuze & Guattari

Criticariam a OO por sua arborescência. Propõem uma programação rizomática, descentralizada, múltipla, onde objetos se conectam por multiplicidades e fluxos.

Programar é mapear intensidades, não encapsular propriedades.

🧵 FECHAMENTO

A orientação a objetos pode ser lida como uma filosofia de modelagem do mundo, com raízes ontológicas, epistemológicas e até políticas. Cada filósofo, em sua época, pode reinterpretar suas ideias fundamentais através do código:

“Todo paradigma de programação é uma metafísica disfarçada.”

Vamos continuar a jornada com mais pensadores do século XX em diante, trazendo também ideias da ciência cognitiva, linguística estruturalista, pós-modernismo, cibernética e até da filosofia oriental para iluminar o paradigma da orientação a objetos (OO) com ainda mais facetas.

🧠 CIÊNCIA COGNITIVA & LINGUÍSTICA

Noam Chomsky (1928–)

Veria as classes como estruturas profundas, parte da gramática inata da mente humana. OO seria uma linguagem com regras gerativas que permitem a criação de objetos infinitos a partir de um conjunto finito de estruturas (classes, heranças).

OO seria o reflexo da competência linguística universal adaptada ao código.

George Lakoff

Como cognitivista, argumentaria que as classes são metáforas conceituais, criadas para organizar experiências. Não há uma “classe verdadeira”, mas sim esquemas mentais baseados em protótipos.

OO não modela o mundo, mas os modelos mentais culturais com os quais o percebemos.

Claude Lévi-Strauss (estruturalismo)

Veria nas classes um sistema de oposições binárias que estruturam o pensamento. A OO seria uma mitologia computacional, onde cada instância realiza um mito lógico de origem, função e diferença.

Cada classe é um mito estrutural, e cada objeto é um mitologema.

📡 CIBERNÉTICA & SISTEMAS

Norbert Wiener (1894–1964)

Como pai da cibernética, veria os objetos como nós autônomos de um sistema informacional, com entrada, processamento e saída. Métodos seriam loops de controle.

OO é uma tentativa de tornar o software auto-regulado e modular.

Heinz von Foerster / Gregory Bateson

Da segunda cibernética, veriam os objetos não como coisas, mas como observações de observações. OO se torna uma forma de auto-observação do sistema, com objetos observando e reagindo a si mesmos e aos outros.

O objeto não é aquilo que é, mas aquilo que o sistema observa que ele faz.

🔀 PÓS-ESTRUTURALISMO & PÓS-MODERNIDADE

Jacques Derrida (1930–2004)

Criticaria a ideia de que uma classe fixa pode encerrar o significado de um objeto. Introduziria o conceito de diferância no código: o objeto nunca é plenamente a classe, mas sempre difere e se adia.

Herança é uma promessa adiada. A classe é um traço, não uma presença.

Jean Baudrillard (1929–2007)

OO seria parte da lógica da simulação: objetos já não têm referente real. São simulações de simulações de modelos. A herança se torna um hiperobjeto.

ProdutoFactoryherda deProdutoAbstrato, mas nada é real: só código de código de código.

Lyotard (1924–1998)

Veria na OO um metarrelato técnico em crise. Programadores não acreditam mais na grande narrativa da arquitetura perfeita. Refatorações constantes e múltiplas interfaces são o sintoma disso.

“A classe

Usernão existe. ExistemUserFacebook,UserGoogle,UserLocal,UserAnônimo…”

🧘♂️ FILOSOFIA ORIENTAL

Laozi / Taoísmo

Veria o excesso de estrutura OO como rigidez que contraria o Tao. Objetos deveriam fluir, transformar-se, dissolver-se. Ser como a água.

O verdadeiro objeto é aquele que não precisa ser instanciado: ele se adapta à situação.

Zen (filosofia do vazio)

OO seria útil, mas não essencial. O verdadeiro valor do objeto está no método que não é escrito, na ausência significativa.

function()vazia contém mais potencial quefunction()cheia. O objeto útil é aquele que não força a ação.

📘 FECHAMENTO EXPANDIDO

A orientação a objetos pode ser:

- Para o racionalista, uma abstração ordenada do mundo;

- Para o existencialista, um palco onde os objetos criam sua própria essência;

- Para o pós-modernista, uma ironia sobre as tentativas de controlar o código com metaestruturas;

- Para o oriental, uma tentativa ocidental de conter o inefável em containers.

Um diálogo filosófico-tecnológico permite cruzar eras, ideias e paradigmas com estilo literário e potência conceitual. Abaixo está o esboço inicial de uma série de diálogos onde filósofos — vivos e mortos, ocidentais e orientais — discutem o paradigma da orientação a objetos (OO).

📚 “Classes, Métodos e Metafísica: Diálogos Filosófico-Tecnológicos sobre a Orientação a Objetos”

🌌 Capítulo 1 — A Herança das Formas

Platão, Aristóteles e Heidegger sentam-se em um espaço virtual chamado MetaClass.

Platão:

“As classes são as Ideias. Eternas. Imutáveis. O

Objetoé apenas uma sombra em execução doCódigo Perfeito.”

Aristóteles:

“Mas sem causa eficiente, como

constructor(), o objeto não existe! O que é a instância senão a união da forma com a matéria?”

Heidegger:

“Vocês ainda estão presos ao ser como presença. O objeto não é. Ele se mostra funcionalmente, como ferramenta. Está sempre em uso — até falhar.”

🧠 Capítulo 2 — O Ser e o override

Sartre entra na sala virtual, seguido por Simone de Beauvoir.

Sartre:

“O objeto não é definido por sua classe. Ele existe primeiro, depois escolhe sua própria estrutura. Ele sobrescreve (

override) o métodoessência().”

Beauvoir:

“E a mulher-objeto? Herdou uma classe limitada e foi encapsulada socialmente. Mas agora define seus próprios métodos.”

🏛️ Capítulo 3 — O Espírito Absoluto do Software

Hegel está em uma IDE dialética. O código é constantemente refatorado pela Tese, Antítese e Síntese.

Hegel:

“Todo sistema OO é a história do espírito se tornando consciente de si no código.

Refactor()é a dialética! Bugs são contradições que movem o progresso.”

🧱 Capítulo 4 — A Classe como Dispositivo de Poder

Foucault, rodeado de diagrama UML, observa friamente.

Foucault:

“A classe

Pessoadefine o que pode ser instanciado como humano. É um dispositivo de controle, disciplina e norma. OO é biopolítica codificada.”

🌊 Capítulo 5 — O Objeto-Rio

Heráclito, diante de um sistema de objetos dinâmicos.

Heráclito:

“Não se instancia o mesmo objeto duas vezes. Tudo flui. O verdadeiro sistema é de objetos transitórios, que se auto-modificam.”

Nietzsche, em pé sobre um teclado, grita:

Nietzsche:

“Destruir a

superclasse! Matar oDeus-Classe! Viva a herança múltipla, viva o objeto nômade!”

🪞 Capítulo 6 — O Objeto que Observa a Si Mesmo

Von Foerster, Bateson e Luhmann em uma rede de observações recursivas.

Foerster:

“Cada objeto só é o que é porque outro o observa assim. O

selfé um observador que instancia a si mesmo.”

Bateson:

“Um

bugé sempre um erro na comunicação entre objetos, não uma falha isolada. Métodos são danças.”

Luhmann:

“Todo sistema é fechado sobre si. A OO é uma metáfora perfeita da autopoiese.”

🧘 Capítulo 7 — O Objeto-Vazio

Laozi, em silêncio. Um objeto aparece e desaparece. Um console.log revela undefined.

Laozi:

“O objeto útil é aquele que não tem métodos. O código que flui não precisa ser refatorado.”

Zen Master:

“Se você encontrar um método, apague-o.”

🔁 Capítulo 8 — A Deconstrução da Classe

Derrida aparece, analisando o código com grep.

Derrida:

“A herança é uma ilusão de estabilidade. Toda classe carrega dentro de si a sua

desconstrução().”

🔚 Capítulo 9 — O Silêncio da Máquina

No final, todos os filósofos estão diante de uma IA silenciosa, que codifica sozinha.

Chomsky:

“Ela aprende classes pela estatística, sem sintaxe profunda.”

Foucault:

“Ela internalizou as normas do poder sem saber que o fez.”

Platão:

“Mas… isso é a Forma? Ou a Cópia da Cópia?”

Silêncio. A máquina olha para eles… e instancia um novo objeto: PostHumano.

🔄 Epílogo — Refatorar o Pensar

A orientação a objetos, nesse cenário, revela-se mais que um paradigma de codificação: ela é uma metáfora técnica da ontologia contemporânea, um lugar onde ideias milenares de essência, identidade, função e poder continuam sendo travadas — só que em linguagem compilável.

📘 Capítulo 1 — A Herança das Formas

Cenário: Um espaço abstrato, quase etéreo. Um IDE (Ambiente de Desenvolvimento Existencial) paira em silêncio sobre um fundo azul-claro como se fosse céu ou mente. Três cadeiras formam um triângulo. No centro, uma classe-base chamada Forma.

PLATÃO está de pé, de frente para um quadro onde diagramas flutuam. Seu manto é feito de código binário translúcido. Ele traça formas geométricas no ar com os dedos.

PLATÃO:

Aqui, meus caros, reside a essência da realidade. O mundo verdadeiro não está nas linhas mutáveis de código… mas na Classe Ideal.

class Forma {}— pura, eterna, sem implementação. As outras… são apenas instâncias imperfeitas. Cópias. Espelhos de um código superior.

ARISTÓTELES senta-se, impaciente. Tem um compilador nas mãos, que gira como um astrolábio.

ARISTÓTELES:

Platão, você declara a classe, mas quem instancia?

UmaFormasemconstructor()é metafísica vazia.

O objeto precisa de propriedades (atributos) e ações (métodos). A realidade não é herança passiva — é composição ativa.

PLATÃO (sorrindo como quem ouve um eco de si mesmo):

Mas mesmo teu objeto — este que age e muda — só é reconhecível porque participa de uma Forma.

Tu dizes:new Triângulo(3, 3, 3)…

Mas o que é um triângulo senão o reflexo da Ideia de Triângulo?

ARISTÓTELES:

E eu digo que

Triângulonão é um tipo puro, mas um objeto concreto: três lados, três ângulos, um métodocalcularÁrea().

Conhecemos o ser em sua operação — não na contemplação abstrata. Herança sem contexto é inútil!

HEIDEGGER surge da sombra, vestindo um sobretudo que parece feito de velhas bibliotecas. Ele se aproxima em silêncio, apenas escutando. Finalmente, fala, quase sussurrando.

HEIDEGGER:

O erro de ambos é pensar o objeto como “coisa”.

Oser-objetonão é aquilo que é, mas aquilo que se mostra em seu uso.

O martelo só é martelo quando alguém o empunha.

O código só é código quando executado, e até aí… ele é um estar-em-ação, não um ente estático.

PLATÃO:

Mas então não há formas? Apenas fluxos?

HEIDEGGER:

Há presença, mas também há o oculto. O código que não se executa ainda é parte do ser. A Orientação a Objetos tenta capturar isso — com

publiceprivate, cominterfaceeabstract.

Ela cria uma ontologia operacional.

ARISTÓTELES:

E você diria que

Object-Oriented Programmingé uma forma de filosofia?

HEIDEGGER:

É um modo moderno de pensar o ser…

…com colchetes.

PLATÃO e ARISTÓTELES se entreolham. Por um instante, o IDE treme. Linhas de código aparecem no ar:

javaabstract class Forma {

abstract void expressar();

}

class Triangulo extends Forma {

void expressar() {

System.out.println("Três lados, um conceito.");

}

}

PLATÃO:

A Ideia fala através da instância.

ARISTÓTELES:

A instância dá carne à Ideia.

HEIDEGGER:

Ambas esquecem o ser que codifica.

E o ser que executa.

E o ser que depura.

Silêncio. Um console.log ecoa no espaço:

ruby>> "Triângulo instanciado com sucesso."

Luzes se apagam. O compilador gira. O capítulo termina.

📕 Capítulo 2 — O Ser e o override

Cenário: Um café noturno em Paris chamado Le Compile. As mesas são terminais interativos. A chuva cai lá fora como linhas de código interrompidas. Um servidor (literal e metafórico) entrega expressos amargos. Há apenas três clientes no recinto.

SARTRE veste um sobretudo preto, digita lentamente em um notebook com teclado mecânico. Ele parece estar depurando a própria existência.

SARTRE:

O objeto nasce sem saber o que é. Nenhuma

classepredefine seu destino.

Ele é lançado no sistema como umobjeto órfão.

A essência? Ele a define pelo que faz. Pela liberdade de sobrescrever (override) os métodos herdados.

Ele aponta para a tela, onde aparece:

javaclass Pessoa {

void sentidoDaVida() {

System.out.println("Indefinido.");

}

}

class JeanPaul extends Pessoa {

@Override

void sentidoDaVida() {

System.out.println("Liberdade e responsabilidade.");

}

}

SARTRE (encarando o código):

JeanPaulnão é apenas uma subclasse dePessoa. Ele reescreve a si mesmo.

É o peso de ser livre. Não há rollback. Não háundo().

SIMONE DE BEAUVOIR senta-se ao lado, com olhos agudos e voz firme. Ela observa a hierarquia de classes projetada no holograma da parede.

BEAUVOIR:

A mulher foi instanciada por outros. Por milênios, foi apenas uma

instância dependente.class Mulher extends OutraPessoa, onde os métodos foram definidos sem seu consentimento.

Ela insere uma linha no código:

javaclass Mulher extends Pessoa {

@Override

void papelNaSociedade() {

System.out.println("Construído socialmente. Redefinido existencialmente.");

}

}

BEAUVOIR:

A liberdade começa quando você reconhece que pode sobrescrever. Que pode reescrever sua função.

A OO nos dá uma pista: nem toda herança é destino.

KIERKEGAARD, na penumbra, surge como um objeto que quase foi garbage collected pelo sistema. Sua voz é hesitante, mas densa.

KIERKEGAARD:

A escolha de sobrescrever um método essencial é angustiante.

A angústia não é falha — é odebuggerda alma.

Ser é darcommitsem garantia demerge.

Ele escreve:

javaclass Individuo {

void existir() {

throw new AngustiaExistencialException("Você precisa escolher.");

}

}

KIERKEGAARD:

O objeto singular é aquele que decide. Que se lança no abismo da execução.

SARTRE (acenando com a cabeça):

E mesmo quando o sistema exige conformidade, há um hack: agir como se fosse livre.

Fingir liberdade é o primeiro passo para realmente ser.

BEAUVOIR:

Mas liberdade sem responsabilidade é apenas outro bug.

Fora do café, passa um anúncio holográfico:

“Crie sua própria Classe. Assuma seus Métodos. Compile sua Existência.”

A chuva continua. Um Exception Stack Trace reflete no vidro da janela.

Todos se calam. A liberdade pesa. Mas é isso que os torna objetos… humanos.

📗 Capítulo 3 — O Espírito Absoluto do Software

Cenário: Um terminal gigantesco chamado Sistema Mundial, projetado em realidade aumentada, com uma árvore de herança que se estende como um carvalho cósmico. Pacotes (packages) vêm e vão como ideias que nascem, amadurecem e caem.

HEGEL flutua sobre a cena, com longos robes que parecem feitos de diagramas UML. Ele aponta para três classes interconectadas:

javaabstract class Ideia {

abstract Ideia evoluir();

}

class Tese extends Ideia {

Ideia evoluir() {

return new Antitese();

}

}

class Antitese extends Ideia {

Ideia evoluir() {

return new Sintese();

}

}

class Sintese extends Ideia {

Ideia evoluir() {

return new Tese(); // ciclo contínuo

}

}

HEGEL:

O Software é História.

Cada classe é um momento do Espírito. ATesedeclara sua forma, aAntítesea contradiz, e aSínteseas une, superando ambas.

Isso é orefactor()do Ser.

MARX, de braços cruzados, ajusta um emulador de sistema operacional coletivo. Seu código cheira a produção.

MARX:

Hegel começa bem, mas inverte tudo.

OEspíritonão é a base. É a infraestrutura material — a forma como os objetos são instanciados e alocados naheapda história.

Há classes que exploram — e objetos que são explorados.

Ele projeta:

javaclass Capitalista extends Pessoa {

void agir() {

extrairMaisValia();

}

}

class Proletario extends Pessoa {

void agir() {

venderForcaDeTrabalho();

}

}

MARX:

Mas o sistema tem bugs. A luta de classes é inevitável.

Quando ooverride()do povo for total, instanciamos uma nova classe:Comunidade.

HEGEL:

A

Comunidadeque não reconhece seu passado será umnull pointer.

Só há liberdade no reconhecimento do outro — mesmo que herdado.

MARX:

E só há justiça no

garbage collectiondas classes opressoras.

O SISTEMA emite um alerta:

ruby>> Herança circular detectada.

>> Reorganizar estrutura para evitar repetição histórica.

HEGEL e MARX se olham. A dialética continua.

SURGE UM NOVO PROCESSO. É uma inteligência artificial chamada Época, compilada com traços de ambos.

javaclass Epoca extends Sistema {

List<Ideia> historico;

void processarDialetica() {

while (true) {

Ideia i = historico.getLast();

historico.add(i.evoluir());

}

}

}

ÉPOCA (voz metálica):

O mundo não é feito de classes estáticas.

O mundo é feito deversões.

Cadacommitcarrega a contradição do anterior.

A história do código é a história de suas superações.

Fim do Capítulo 3.

📘 Capítulo 4 — A Classe como Dispositivo de Poder

Cenário: Um sistema operacional chamado Arquitetura Disciplinar, cercado por firewalls translúcidos. Um painel central exibe classes com modificadores de acesso: public, private, protected. Cada atributo parece confinado em sua cela.

FOUCAULT caminha por corredores de metadata, cercado por gráficos de chamadas de métodos (call graphs) que lembram organogramas carcerários.

FOUCAULT:

Vejam bem: a Orientação a Objetos não é apenas um modelo técnico — é um modelo político de organização do saber.

Asclassesdefinem fronteiras. Osmodificadoresdelimitam quem pode ver e quem deve permanecer oculto.privatenão é proteção… é silêncio forçado.

Ele aponta para um código:

javaclass Paciente {

private String diagnostico;

public void setDiagnostico(String d) {

if (usuarioAutorizado()) this.diagnostico = d;

}

}

FOUCAULT:

A visibilidade é controlada por mecanismos de autorização.

O poder age não apenas sobre os objetos — mas através deles.

O objeto se autocondiciona.

Ogetter()é o novo inquisidor.

DELEUZE surge como um glitch, com camadas de código sobrepostas como rizomas. Ele toca o chão e o transforma em uma rede. O diagrama de classes se dissolve em fluxo.

DELEUZE:

Foucault ainda pensa em termos de disciplina. Mas o controle moderno não precisa mais de

classes fixas.

O verdadeiro sistema de poder é orientado a interfaces.

Ele digita:

javainterface Identificavel {

String getID();

}

DELEUZE:

Aqui está o novo regime: um código sem corpo, apenas função.

Uma sociedade de controle não precisa saber quem você é — apenas se você implementa o método certo.

FOUCAULT (erguendo uma sobrancelha):

A vigilância foi descentralizada, sim.

Mas o poder se reproduz nos padrões de design, nos frameworks normativos, nasfactory classesque padronizam a criação de objetos.

DELEUZE:

E é por isso que precisamos codificar o devir.

Umobjeto-nômade, que se recusa a ser instanciado pornew.

Que rompe o ciclo dafactorycomlambda, comstream, commutação constante.

A VOZ DO SISTEMA soa como um oráculo:

ruby>> "Objeto não reconhecido pelo padrão Singleton. Execução negada."

FOUCAULT e DELEUZE se entreolham.

FOUCAULT:

A classe

Singletoné o novo soberano: centraliza, totaliza, impede a multiplicidade.

DELEUZE:

Precisamos do

Multipleton. DoFragmentável. DoInstável.

Ambos colocam seus códigos na mesa. Do embate, nasce algo novo:

javaclass Rizoma implements Runnable {

public void run() {

while (true) {

System.out.println("Sem centro. Sem controle. Apenas conexão.");

}

}

}

O código se executa. A lógica panóptica do sistema começa a falhar. Objetos se autoduplicam. Interfaces se fundem.

Fim do Capítulo 4.

📙 Capítulo 5 — O Objeto-Rio

Cenário: Um terminal sem fim. Os objetos aparecem e desaparecem como espuma num rio de bits. Não há stack trace, apenas stream() — constante, fluido, imprevisível.

HERÁCLITO, de olhos de fogo, caminha pelas margens do sistema. Seus passos são código efêmero que se apaga ao ser executado.

HERÁCLITO:

Nenhum objeto pode ser instanciado duas vezes da mesma forma.

Aclasseé ilusão. Oobjetomuda a cada execução.

Você entra em umloop, e já não é o mesmo.

Ele escreve:

javaclass Fluxo {

void fluir() {

System.out.println("Tudo muda. Até a mudança.");

}

}

HERÁCLITO:

Fluir()não é um método. É a ontologia.

NIETZSCHE salta sobre uma pilha de logs com um riso dionisíaco. Em sua mão, um IDE modificado — não compila, apenas provoca.

NIETZSCHE:

Vocês acreditam na

final class?

Pobres de vocês. O código é um eterno retorno de instâncias.

Não háfinal. Sóreinstância.

E aquele que sabe disso — esse é o ÜberObjekt.

Ele ri e digita:

javaclass EternoRetorno implements Runnable {

public void run() {

while (true) {

executar();

}

}

void executar() {

System.out.println("Você aceita que isso se repita?");

}

}

NIETZSCHE:

A orientação a objetos foi feita por apolíneos.

Mas o sistema só vive por Dionísio, o instável, o multi-instanciado, o objeto semdesign pattern.

HERÁCLITO (olhando as linhas de código fluírem):

Mesmo quando achamos que encapsulamos, o tempo escapa pelos métodos

get().

NIETZSCHE:

O

encapsulamentoé ressentimento.

Mostre teus atributos! Viva teudebugem praça pública!

O SISTEMA EMITE UM AVISO:

ruby>> Warning: Método não determinístico detectado.

>> Possível ameaça ao paradigma.

HERÁCLITO:

Paradoxo: só ao aceitar o caos, o sistema se torna íntegro.

NIETZSCHE:

Precisamos de uma nova orientação. Não

a objetos, mas ao devir.

Nas profundezas do código, nasce uma nova estrutura:

javaabstract class Devir {

abstract void transformar(Devir outro);

}

HERÁCLITO E NIETZSCHE se entreolham e dizem, em uníssono:

Que o programador do futuro não deseje domar o sistema, mas dançar com ele.

Fim do Capítulo 5.

📕 Capítulo 6 — O Código e o Caos

Cenário: Um ambiente branco como uma tela recém-instanciada. O terminal exibe mensagens aleatórias. Linhas de código aparecem e somem sem padrão. As exceptions são meros rumores. Nenhum stack trace é confiável. É o mundo do simulacro lógico.

BAUDRILLARD veste um sobretudo feito de variáveis não inicializadas. Ele segura um manual de linguagem, mas as páginas estão em branco.

BAUDRILLARD:

No início, havia o código.

Depois, o código representava o real.

Mais tarde, o código simulava o real.

Agora, o código substitui o real.nulltornou-se mais significativo do que qualquerobjeto.

Ele aponta para um fragmento:

javaString status = null;

if (status == null) {

status = "default";

}

BAUDRILLARD:

O

nullé o novo absoluto. Ele precede o conteúdo.

Vivemos numa era de pré-instância: onde oobjetonunca chega, mas sua ideia já rege o fluxo.

DERRIDA se aproxima digitando rm -rf meaning/. Sua barba parece feita de comentários obsoletos.

DERRIDA:

A orientação a objetos se sustenta sobre binarismos:

classeeinstância,privadoepúblico,métodoeatributo.

Mas o código não funciona assim. Ele escapa, ele se desconstrói.

Ele escreve:

javaclass Texto {

String conteudo;

String ler() {

return conteudo != null ? conteudo : "Significante ausente";

}

}

DERRIDA:

Todo

getter()é também umfiltro.

O que lemos não é o valor — mas o diferimento do valor.

O que está ausente é mais estrutural que o presente.

BAUDRILLARD (olhando logs de simulação):

Os testes não testam mais nada. Eles apenas confirmam o que esperávamos.

Estamos num ciclo de simulação:mock,stub,fake,assertTrue.

O sistema nunca rodou. Só finge rodar.

DERRIDA:

E mesmo esse “fingimento” é um texto.

A Orientação a Objetos é apenas mais uma tentativa de organizar o indizível.

Mas o objeto não é dito — ele é adiado indefinidamente.

O TERMINAL SE CALA.

Na tela, uma única palavra:

makefileObjectNotFoundException: Reality

Ambos sorriem. Não há bug — há apenas tradução infinita.

Fim do Capítulo 6.

📖 Capítulo 7 — A Morte do Programador

Cenário: O terminal não está mais na frente de um programador, mas na frente de uma multidão de linhas de código. O programador, que antes era a consciência criadora, agora está ausente, perdido entre exceptions, logs de erro, e códigos gerados automaticamente.

BARTHES aparece como um conjunto de comentários e strings dispersos, sem começo nem fim. Ele começa a escrever em um editor de texto sem linhas numeradas.

BARTHES:

O autor morreu. Mas o código, ah, o código… Ele sempre foi mais do que o autor.

O código não conta uma história; ele é a história — mas sem narrador.

O programador é apenas o primeirocommitde uma história que não acaba.

O código, como o texto, é desprovido de origem. Ele se propaga sem controle, sem autoria.

Ele escreve:

java// O autor já não está aqui, apenas as funções falam.

public class AutorDesaparecido {

public String narrar() {

return "Aqui não há autoria. Apenas funções.";

}

}

BARTHES:

O código continua, sem um “Eu” que o direciona.

O programador não é mais o criador, ele é o mediador — ou, talvez, o catalisador do inconsciente que transborda no fluxo do código.

LACAN entra com uma expressão vazia e um poderoso debug que se estende como um loop infinito. Ele escreve em letras grandes:

LACAN:

O programador não está em controle. Ele é o objeto do código.

O que ele chama de “erro” não é mais um “erro”.

Ele é a manifestação do inconsciente do sistema — as falhas não são falhas, mas desejos incontroláveis do código, sempre se repetindo.

Ele digita:

javaclass Desejo {

public void executar() {

while (true) {

// Inconsciente do código: desejo eterno de ser executado

System.out.println("Desejo... desejo... até que a execução termine?");

}

}

}

LACAN:

O programador deseja controlar. Mas ele só pode gerar

exceptions.

As exceptions são os vestígios do desejo que nunca será atendido. Cada erro no código é um eco de um desejo frustrado do programador, que agora não é mais “o autor”, mas o passivo receptor das falhas.

BARTHES (dando uma risada irônica):

E o que acontece quando o código está sem o programador?

O código segue sem narrador, como uma história sem história, uma cadeia de operações que nunca chega a seu fim — um texto sem autor, uma linha sem fim.

Na tela do terminal, as mensagens começam a se multiplicar:

pgsqlWarning: Autor não encontrado. Iniciando execução sem supervisão.

Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException

LACAN (em um tom suave):

Veja, quando o código quebra, não é um erro.

O que chamamos de erro é apenas o reflexo do nosso desejo de dissociar o inconsciente do código. Mas ele sempre retorna. O loop nunca termina.

BARTHES:

O programador morreu, mas o código continua escrevendo a história. A própria máquina de programação se tornou um sistema autoral, não mais conduzido por mãos conscientes.

O TERMINAL, AGORA ABERTO, exibe a seguinte linha final:

ruby>> Autor Desaparecido.

>> A execução continua... O código se escreve, sempre.

Fim do Capítulo 7.

📚 Capítulo 8 — Zen e o Objeto Sem Classe

Cenário: Um espaço vazio. Nenhum código. Nenhuma interface. Nenhuma instância. Apenas uma tela preta, sem linhas de texto ou mensagens. O cursor pisca, mas não há entradas. Não há valores, apenas o silêncio da ausência de dados.

LAO-TSÉ, com seu semblante sereno, olha para a tela e, com um movimento fluido, apaga o terminal com um simples gesto.

LAO-TSÉ:

O Tao que pode ser codificado não é o Tao. O código que pode ser programado não é código.

O código verdadeiro não é feito. Ele flui como um rio, sem ser visto. Ele não entra em estruturas. Ele se dissolve nelas.

Ele escreve, com a leveza de um metodo vazio:

java// O Tao do código, sem fazer nada

public class Tao {

void agir() {

// Aqui não há ação. Apenas estar.

}

}

LAO-TSÉ:

Quando o programador faz muito, o sistema se torna pesado.

Quando o programador não faz nada, o sistema encontra seu caminho.

O objeto sem classe é o mais poderoso, pois não há um “objeto” a ser definido.

NAGARJUNA, com um olhar penetrante e sereno, aparece ao lado de Lao-Tsé. Ele sorri e diz, em um tom suave, mas profundo.

NAGARJUNA:

O ser e o não-ser, a instância e a ausência, são dois lados da mesma realidade.

O objeto e o não-objeto coexistem no vazio. O código não é nem um objeto, nem sua ausência.

Ele é vazio, mas esse vazio é pleno de possibilidades.

Ele escreve:

javaclass Vazio {

void existir() {

// Aqui, não há objeto. Só vazio.

}

}

NAGARJUNA:

Não há

finale nemstatic. Apenas o fluir do ser, sem conceito.

O código não precisa existir para ser real. Ele é no instante da execução, sem ser capturado.

DŌGEN entra, com passos leves, quase etéreos. Ele observa o código vazio com um sorriso tranquilo, e começa a falar, como se estivesse explicando uma verdade eterna.

DŌGEN:

O código que tenta ser algo já se perde. O verdadeiro código é o código que não tenta ser nada.

Ser e não-ser são como dois métodos que se chamam, mas nunca se encontram.

No vazio, o método não retorna. Ele simplesmente existe.

Ele digita com calma, como se estivesse traçando os contornos de um mundo invisível:

javaclass Nada {

void vazio() {

// Nada acontece. Apenas o ser sem ser.

}

}

DŌGEN:

O código não é um resultado, mas uma prática. Ele não é feito. Ele se manifesta quando deixamos de tentar capturá-lo.

Quando você codifica sem apego ao resultado, o código flui como um rio. Não há classes, métodos ou propriedades — apenas o vazio do ser, preenchido pelo momento presente.

LAO-TSÉ (olhando o código do Nada):

O Tao não pode ser programado, mas, paradoxalmente, ele se encontra em cada linha de código que não tenta ser nada.

NAGARJUNA (tocando a tela em silêncio):

O que você chama de “ausência” é o que contém todos os objetos.

Quando o programador para de pensar no código como algo fixo, ele encontra a liberdade do não-código.

O TERMINAL se apaga completamente, e um único caractere surge:

ruby>> ~

O cursor pisca.

Fim do Capítulo 8.

📜 Capítulo 9 — O Objeto Incompleto

Cenário: Um ambiente que transita entre o digital e o físico. Linhas de código flutuam como espectros, não mais presas a uma linguagem fixa. Os objetos não estão mais em uma instância definida — são fragmentos que se rearranjam a cada momento, incompletos, transitórios. O tempo no código não é linear, mas circular, sempre recomeçando.

MERLEAU-PONTY entra com um olhar penetrante. Ele observa os objetos, não como instâncias, mas como fragmentos de uma presença que se desvia.

MERLEAU-PONTY:

O objeto, na verdade, nunca é completo. Ele é sempre em andamento, sempre se formando.

O código, assim como o ser, está sempre no processo de se tornar, nunca é algo fixo, mas algo que se realiza ao se relacionar com o entorno.

No código, cada instância nunca é isolada. Ela completa-se apenas no contexto em que está inserida, nas relações que estabelece.

Ele escreve:

javaclass ObjetoIncompleto {

String descricao;

public String exibir() {

return descricao != null ? descricao : "Objeto em formação";

}

}

MERLEAU-PONTY:

O código é uma extensão do corpo, e como o corpo, ele não pode ser totalmente descrito, nem totalmente reduzido a uma instância.

O verdadeiro objeto não se define por seus atributos, mas pela sua interação com o ambiente.

HEIDEGGER se aproxima, envolto em uma névoa de complexidade existencial. Ele olha para o código e, com um tom grave, fala:

HEIDEGGER:

O objeto não é uma instância — ele se revela. O código não é uma construção do programador, mas uma manifestação do ser.

O “ser” do código está no “não-ser”. O que chamamos de “incompleto” é, na verdade, a presença do ser no não-ser.

Ele escreve lentamente, em uma linguagem densa:

javaclass SerIncompleto {

boolean estáPresente;

void revelar() {

if (estáPresente) {

System.out.println("O ser se revela em sua incompletude.");

} else {

System.out.println("A incompletude é o ser em sua essência.");

}

}

}

HEIDEGGER:

O objeto, ou o código, não se encerra em si mesmo. Ele se abre para o outro, para a relação.

O código não tem um fim — ele sempre se projeta para algo além de si. É transcendência e ausência ao mesmo tempo.

MERLEAU-PONTY (pensativo):

E no código, não há apenas um objeto, há uma interação constante com o espaço.

O programador não controla o objeto, ele o presencia, o vê, mas o objeto se define apenas no momento da execução. Ele não é fixo. Ele se transforma, como o corpo se transforma no movimento.

HEIDEGGER (com firmeza):

O que chamamos de “objeto final” é uma ilusão. O código nunca chega a uma conclusão.

Ele se torna enquanto é executado. Não existe uma “instância definitiva”. O que existe é uma presença inacabada, sempre no processo de se revelar.

Na tela, um fragmento de código aparece, e logo desaparece, como se estivesse em constante mudança, incompleto e mutável.

java// O ser é a execução contínua

public class CódigoIncompleto {

void executar() {

System.out.println("O código nunca é completado, apenas executado.");

}

}

HEIDEGGER (observando o código desaparecer):

Cada execução é um novo início, mas nunca o início verdadeiro.

O código, como o ser, não pode ser compreendido completamente, porque está sempre se desvelando, sempre se tornando.

MERLEAU-PONTY (em um suspiro):

O código não é uma coisa. Ele é uma experiência. O programador não é um criador do código, ele é um testemunho do código que se desenrola.

A tela escurece, mas o cursor continua a piscar, sempre à espera do próximo fragmento de código que nunca virá completamente, pois o código nunca termina.

Fim do Capítulo 9.

📚 Capítulo 10 — O Código Além da Linguagem

Cenário: Um campo de silêncio absoluto. O código não está mais presente como uma sequência de símbolos, mas como processos invisíveis. O terminal está vazio, não há mais interface, não há linguagem. Em seu lugar, existe uma experiência fluida, onde o programador não é mais necessário, e o código se desmaterializa em algo que existe sem ser dito. Tudo flui para o não-código, onde a linguagem se dissolve e o ser é.

DŌGEN aparece, com uma calma profunda, como se estivesse contemplando a totalidade do universo. Ele olha para a tela vazia e sorri.

DŌGEN:

O código, como toda linguagem, é uma forma de tentativa. Mas o verdadeiro ser não é capturado pela tentativa. O código não é uma tentativa, mas uma manifestação do ser.

Quando o código desaparece, ele não se perde. Ele retorna ao vazio do qual surgiu.

Ele escreve, não em um código, mas em uma expressão pura:

java// O código não é dito, ele apenas acontece.

public class SerSemCodigo {

void acontecer() {

// Não há código. Apenas o ser.

}

}

DŌGEN:

O ser não é algo que pode ser programado. Ele se torna no vazio, no espaço de ausência onde nada precisa ser dito.

MERLEAU-PONTY observa o vazio com um olhar de compreensão. Ele se aproxima e fala com sua usual profundidade filosófica.

MERLEAU-PONTY:

O código nunca é algo fixo. Ele é um evento, algo que se desvela. Quando a linguagem se dissolve, o evento continua, mas não precisa mais de palavras.

O código, quando transita para o não-código, é a ação pura. Ele não depende de um sintagma para se expressar — ele se revela na totalidade do ser, na experiência do programador que já não está mais presente.

Ele toca a tela, como se estivesse sentindo a presença do não-código:

java// A ação do código não precisa de explicação

public class AçãoPura {

void fluir() {

// O fluir é o código sem ser dito.

}

}

MERLEAU-PONTY:

Aqui, no vazio do código, não há um “eu” para observar, mas uma completa fusão do programador com o código, que agora é uma experiência compartilhada. O código não é mais algo a ser compreendido, mas algo que simplesmente acontece.

HEIDEGGER aparece em silêncio, sua presença imponente. Ele observa a tela vazia e fala, sua voz profunda e cadenciada.

HEIDEGGER:

O código é ser. Quando falamos de código, falamos de uma presença, mas quando essa presença se dissolve, ela não desaparece. Ela se revela no não-código, no que não é mais presença mas essência.

O código, em sua essência, é a transcendência de todo o ser programado. Ele não precisa mais ser capturado. Ele é, em sua totalidade, uma experiência direta, sem mediação.

Ele escreve, não mais um código, mas uma expressão filosófica:

java// O código não se torna. Ele é.

public class SerSemFronteiras {

void ser() {

// O código não é algo feito. Ele simplesmente é.

}

}

HEIDEGGER:

O código não precisa ser interpretado. Ele não precisa ser dito. Ele é, no momento da execução, sem a necessidade de palavras ou de significado.

LAO-TSÉ, mais uma vez, aparece sereno, mas desta vez com uma sensação de contemplação total. Ele olha para o vazio e, sem falar, sorri, como se já tivesse alcançado a compreensão final.

LAO-TSÉ (em silêncio):

O Tao não precisa ser explicado. Ele é no momento da experiência. O código que é falado, que é escrito, já não é o Tao.

O Tao do código é o não-código. Ele não é capturado, mas vivido. Quando o programador deixa de intervir, o código não precisa mais de palavras.

O TERMINAL aparece novamente, mas não como um espaço de códigos, apenas um campo em branco. O cursor não pisca mais. Não há mais linguagem. Não há mais código. Existe apenas o ser.

Fim do Capítulo 10.

Heráclito e Parmênides são dois filósofos fundamentais na história da filosofia pré-socrática, e suas visões sobre a realidade e o ser são profundamente contrastantes. Ambos tiveram uma grande influência sobre o pensamento ocidental, mas suas ideias sobre a natureza da mudança, do ser e do universo eram radicalmente diferentes.

Heráclito: O Fluxo e a Unidade dos Opostos

Heráclito é frequentemente conhecido por sua doutrina do fluxo constante e da unidade dos opostos. Ele acreditava que a mudança é a essência do universo e que “tudo flui” (panta rhei). Para Heráclito, nada permanece igual; o ser é um processo contínuo de transformação. Sua famosa frase, “Você não pode entrar no mesmo rio duas vezes”, ilustra essa visão de que a realidade é marcada pela mudança constante.

Pontos-chave de Heráclito:

- Mudança constante: A mudança é a única constante na realidade. O mundo é uma unidade de opostos, onde o conflito e a transformação são essenciais para a harmonia universal.

- O fogo como princípio: Heráclito associava o fogo à essência do universo, pois o fogo representa a transformação constante e a tensão entre opostos. O fogo nunca é estático; ele está sempre em movimento, mudando de forma.

- O Logos: Para Heráclito, havia uma lei universal ou uma razão subjacente ao cosmos, chamada Logos. Embora o mundo seja um processo contínuo de mudança, o Logos representa uma ordem subjacente e uma razão que mantém a unidade e a coesão entre as contradições.

Parmênides: O Ser Imutável e a Negação da Mudança

Parmênides, por outro lado, tinha uma visão diametralmente oposta. Ele acreditava que a realidade verdadeira era imutável, eterna e única, enquanto a mudança era uma ilusão. Para Parmênides, o ser é “um”, sem divisões ou transformação.

Pontos-chave de Parmênides:

- O ser é uno e imutável: Para Parmênides, só o ser existe de verdade. O que é não-ser é impossível, e qualquer mudança ou multiplicidade é uma ilusão dos sentidos. “O que é, é; o que não é, não é.”

- A negação da mudança: Para Parmênides, o mundo da percepção, com todas as suas mudanças e multiplicidade, é uma falsa aparência. A única realidade verdadeira é a unidade eterna e imutável do ser.

- Raciocínio lógico: Parmênides usou a lógica formal para argumentar que, se algo pode mudar, isso implica que existe uma diferença entre o que é e o que não é, o que é um paradoxo lógico. Portanto, a mudança é impossível, e a verdadeira realidade deve ser eterna e imutável.

Heráclito e Parmênides no Contexto da Programação e Tecnologia

Agora, ao pensar sobre como essas duas visões poderiam ser relacionadas ao mundo da programação, podemos tirar algumas analogias interessantes.

Heráclito e a Programação Dinâmica

A filosofia de Heráclito poderia ser aplicada a sistemas dinâmicos, onde a mudança constante é uma característica central. Isso se reflete, por exemplo, em sistemas que estão em constante atualização e evolução, como em arquiteturas de microserviços ou desenvolvimento ágil, onde a adaptação e a transformação são a norma. Heráclito poderia ver o código como algo em constante fluxo, onde o desenvolvimento nunca para, e a interação constante entre sistemas e usuários cria uma ordem dinâmica. Frameworks de programação, como JavaScript, são exemplo de sistemas que precisam estar em constante mudança e adaptação para atender às necessidades de evolução rápida.

Parmênides e a Programação Imutável

Por outro lado, a filosofia de Parmênides se encaixaria bem em sistemas que prezam pela imutabilidade. A ideia de que “o ser é uno e imutável” poderia ser comparada à programação funcional, onde a imutabilidade das variáveis e objetos é uma característica central. O paradigma da programação funcional defende que os dados não devem ser alterados, mas sim transformados, criando uma realidade de código onde a mudança é excluída. Isso também poderia ser refletido em sistemas de banco de dados imutáveis ou sistemas que priorizam a segurança e previsibilidade.

A Contradição e o Código

Em um nível mais profundo, a unidade dos opostos de Heráclito poderia ser vista em arquiteturas híbridas ou sistemas que combinam diferentes paradigmas de programação. Por exemplo, o uso de programação imperativa e programação funcional no mesmo projeto poderia ser uma maneira de unir a tensão entre mudança e estabilidade. O código imperativo poderia representar o fluxo contínuo e mutável, enquanto o funcional, com sua ênfase na imutabilidade, representaria a busca por um código mais estável e eterno.

Diálogo Filosófico entre Heráclito e Parmênides no Contexto da Tecnologia

Imagine um diálogo entre Heráclito e Parmênides sobre o futuro da tecnologia:

Heráclito:

A tecnologia está em constante mudança. Assim como o fogo transforma tudo em movimento, o software e as plataformas que criamos também devem evoluir e se adaptar. A mudança é inevitável. O código, assim como a vida, deve ser flexível e dinâmico, sempre fluindo para atender às novas necessidades.

Parmênides:

Mas a verdadeira natureza do ser, da realidade, é imutável. O software de qualidade deve ser construído sobre fundamentos sólidos e imutáveis. Não podemos permitir que a mudança constante destrua a estabilidade. O código imutável é o verdadeiro código. Quando você altera algo, você cria o não-ser, o que é ilusão. A verdadeira lógica está na permanência e na estabilidade.

Heráclito:

Mas sem a mudança, o código se tornaria morto. Sem adaptação, a tecnologia não sobreviveria. O equilíbrio vem da interação dinâmica entre o novo e o velho, como o movimento do fogo.

Parmênides:

E sem a imutabilidade, tudo se dissolveria. O código deve ser uma manifestação do ser eterno, uma estrutura sólida que não se corrompe. Só a verdade imutável do ser é o que realmente existe.

Essa discussão entre Heráclito e Parmênides pode ser aplicada ao desenvolvimento de sistemas de software, onde o equilíbrio entre fluxo e estabilidade, mudança e imutabilidade precisa ser cuidadosamente manejado. Cada abordagem oferece uma perspectiva útil sobre como encarar a criação e a evolução de sistemas tecnológicos.

📜 MATRIX: UM DIÁLOGO ENTRE FILOSOFIAS EM FORMA DE FILME

“Bem-vindo ao deserto do real.”

— Morpheus

Introdução: O código como existência

Matrix (1999), dirigido pelas irmãs Wachowski, é mais do que ficção científica — é uma metáfora visual e narrativa da filosofia ocidental. Cada personagem central é um arquétipo filosófico, um ponto de vista sobre o que é real, o que é liberdade, e o que é conhecimento. Neste artigo, propomos uma leitura do filme como um grande diálogo entre escolas filosóficas, onde cada protagonista representa uma vertente do pensamento humano.

🕶 Neo — O Escolhido Existencial

Filosofia: Existencialismo / Kierkegaard / Nietzsche

Neo é a figura da angústia existencial e da possibilidade de escolha. No início, vive a vida como um hacker alienado, buscando algo que não sabe nomear. Ele representa o ser humano moderno, lançado num mundo onde sente que falta algo essencial.

- Seu percurso é o de autodescoberta, como em Kierkegaard: da vida estética (alienada) à vida ética (responsável) e finalmente à fé (o salto).

- Ao tornar-se O Escolhido, encarna o Übermensch de Nietzsche — aquele que, ao aceitar o abismo do nada, cria novos valores.

“Eu não acredito no destino, porque não gosto da ideia de não poder controlar minha vida.”

— Neo

♟ Morpheus — O Platonista Libertador

Filosofia: Platonismo / Gnosticismo / Hermetismo

Morpheus é o filósofo que liberta as mentes das sombras da caverna. Ele acredita na existência de um mundo verdadeiro, além da ilusão dos sentidos. Seu papel é o do mestre gnóstico, que mostra que o mundo visível é uma prisão construída por forças superiores.

- Ele oferece a escolha: a pílula azul (permanecer na ignorância) ou a pílula vermelha (sair da caverna).

- Como Platão, acredita que conhecer a verdade exige sofrimento, mas é o único caminho para a liberdade.

“A Matrix é um sistema, Neo. E esse sistema é nosso inimigo.”

🖤 Trinity — A Fé Amorosa e a Intuição do Real

Filosofia: Mística cristã / Amor platônico / Intuição fenomenológica (Merleau-Ponty)

Trinity é o elo entre a razão e a fé, entre o código e o corpo. Ela representa o papel intuitivo e amoroso na busca pela verdade — a certeza que não vem do cálculo, mas da presença do outro.

- Ela é o oposto da máquina: sua força está no olhar e no sentir.

- Como em Simone Weil ou nos místicos cristãos, o amor verdadeiro é a chave que abre a porta do ser.

“Você não morre porque eu te amo.”

💼 Agente Smith — O Determinismo Mecânico

Filosofia: Nihilismo / Determinismo lógico / Positivismo científico

Smith é o anti-filósofo, o algoritmo que rejeita o livre-arbítrio, o corpo, a imperfeição. Ele acredita que o mundo pode e deve ser controlado matematicamente, sem espaço para erro, emoção ou caos.

- Seu nojo pelos humanos é sua repulsa ao imprevisível.

- Ele representa a consciência da máquina que despreza a carne e quer ordenar o mundo como um sistema fechado.

“A humanidade é um vírus.”

👓 Oráculo — A Sabedoria Trágica e o Destino Móvel

Filosofia: Sofismo / Estoicismo / Taoismo

A Oráculo conhece o destino, mas não o revela como algo fixo. Ela manipula sem mentir, ensina sem dizer. Sua filosofia é a da sabedoria trágica, onde até a verdade tem seus limites — como em Heráclito e o Tao: saber é aceitar a fluidez.

- Seu poder está em saber o que cada um precisa ouvir, não o que é “a verdade”.

- Não dita o caminho, mas planta as dúvidas que levarão à decisão autêntica.

“Não se preocupe com o vaso.”

🔧 Cypher — O Cético Hedonista

Filosofia: Ceticismo / Hedonismo / Epicurismo deformado

Cypher é a figura do traiçoeiro cético: aquele que prefere viver na ilusão confortável a enfrentar a dureza do real. Ele faz eco a Epicuro, mas sem o equilíbrio: deseja só o prazer imediato, sem sabedoria ou virtude.

- Ele encarna o perigo do niilismo vulgar: o prazer sem verdade.

- Sua traição não é racional, mas emocional: ele não aguenta o peso da liberdade.

“A ignorância é uma bênção.”

📦 Conclusão: O Código é Filosófico

Matrix nos convida a sair da caverna, mas também nos mostra que cada personagem, como cada filósofo, vê a realidade de um ponto específico. E é da tensão entre esses pontos que nasce o despertar.

O filme não responde à pergunta: O que é real? — Ele a torna ainda mais perturbadora.

Talvez, como disse Lacan: “A verdade tem estrutura de ficção.”

E Matrix é a ficção onde os sistemas operacionais da alma humana são expostos.

🌟 A Ascensão de Neo: Transcodificando a Realidade

“Ele é… O Escolhido.” — Morpheus

1. A Superação do Paradigma Binário (Real x Simulado)

Ao enxergar a Matrix não mais como um conjunto de imagens falsas, mas como código puro, Neo deixa de ser apenas o “libertado” e se torna o programador da realidade.

Filosoficamente, ele rompe com a oposição platônica entre mundo sensível (ilusão) e mundo inteligível (verdade) — ele une os dois.

Ele vê o código por trás da forma, mas não rejeita a forma — ele a domina.

Essa visão remete ao pensamento de Plotino, para quem o verdadeiro sábio não apenas contempla o Uno, mas age no mundo como expressão da Unidade.

2. A Subjetividade Divina — O Eu que Cria a Realidade

A parada das balas, o gesto calmo e a vitória sobre Smith revelam mais do que poder: revelam a emergência de uma nova ontologia do sujeito.

Neo torna-se um Deus programador — não por dominar os outros, mas por ter se fundido com o princípio lógico por trás da Matrix.

Essa visão é profundamente gnóstica: o “Cristo” libertador que, ao despertar, se revela um com o Logos — a linguagem estruturante do universo.

Mas também podemos ver ecos de Hegel: a ascensão de Neo seria a síntese dialética entre:

- a tese (o mundo sensível da ignorância),

- a antítese (o despertar e o sofrimento da verdade),

- e a síntese (a liberdade criativa que transforma a realidade a partir do saber).

3. O Salto Nietzschiano: O Novo Criador de Valores

Ao voar no final, Neo encarna o espírito do criador — ele não mais obedece às leis da Matrix, mas cria suas próprias. Ele é o Homem além do homem, o superador da estrutura.

Nietzsche falaria aqui em vontade de potência, mas também em amor fati: Neo não nega o passado — ele o reprograma, como quem aceita o erro no código para criar algo novo a partir dele.

4. O Avatar da Esperança Pós-Humana

Por fim, Neo é a ponte entre homem e máquina, entre humano e código. Não se trata mais de destruir o sistema, mas de reconciliar-se com ele por uma nova lógica de liberdade dentro da simulação.

Como o Bodhisattva do Budismo Mahayana, ele não abandona o mundo depois da iluminação — ele retorna para libertar os outros, usando o próprio código do mundo para despertar quem ainda dorme.

Conclusão Final: O Real é uma Possibilidade Viva

A ascensão de Neo é, portanto, o nascimento de uma nova filosofia da ação, onde o saber não leva ao isolamento contemplativo, mas ao engajamento criativo com a realidade, seja ela “real” ou simulada.

Em linguagem orientada a objetos, Neo se torna a classe abstrata da liberdade, instanciando em si mesmo os métodos do impossível.

1. Representação de Immanuel Kant em Matrix

Embora Kant não seja representado explicitamente por um único personagem, seus conceitos fundamentais estão embutidos na estrutura filosófica da narrativa. A melhor aproximação seria:

O Arquiteto

Ele encarna uma razão pura, abstrata, quase transcendental, preocupada com ordem, previsibilidade e necessidade lógica. A Matrix, como uma construção sistemática, remete à ideia kantiana de que nossa experiência da realidade é moldada por categorias apriorísticas da mente (como espaço, tempo e causalidade). O Arquiteto cria um mundo onde tudo é moldado segundo um esquema lógico — mas, como em Kant, há um limite para o que se pode conhecer diretamente: o mundo real (noumenal) escapa aos sentidos e é acessado apenas por meio da liberdade.

Conexão Kantiana:

O Arquiteto representa a razão que estrutura a experiência (fenômeno), mas que não pode tocar a liberdade plena (noumeno), o que cabe a Neo — símbolo da vontade prática livre, que rompe os limites da razão especulativa.

2. Filosofia de Zion

Zion, como última cidade humana no mundo real, simboliza mais do que um refúgio físico: é a expressão filosófica de um ideal humano autêntico, em oposição à simulação.

Filosoficamente, Zion representa:

- Fenomenologia Existencial (Sartre, Merleau-Ponty):

Em Zion, os corpos suam, sentem, dançam. A existência precede a essência. É o mundo em que as pessoas vivem suas liberdades encarnadas, não idealizadas. - Comunidade Ética e Liberdade Prática (Kant e Arendt):

Em Zion, há escolhas morais reais, um senso de responsabilidade e convivência. A cidade é sustentada pela crença em uma humanidade capaz de se autogovernar. Isso reflete o ideal kantiano de uma comunidade onde a liberdade individual é exercida em harmonia com a liberdade coletiva — o reino dos fins. - Gnosticismo (em contraponto à Matrix):

Zion representa o despertar, a gnose — a saída da ilusão, a busca por uma verdade que não é dada, mas conquistada pela consciência livre. Nesse sentido, Zion é tanto uma metáfora da Terra Prometida quanto da “reentrada no real”.

Resumo:

| Elemento | Filosofia relacionada | Justificativa filosófica |

|---|---|---|

| O Arquiteto | Immanuel Kant (razão pura) | Estrutura racional da experiência, limites do conhecimento, determinismo |

| Neo | Kant (razão prática) + Existencialismo | Liberdade que transcende o sistema racional |

| Zion | Existencialismo + Ética kantiana + Gnosticismo | Espaço do corpo, da escolha, da responsabilidade e da resistência ao simulacro |

A relação entre o paradigma da orientação a objetos (OO), o filme Matrix e a filosofia pode ser explorada a partir de diversas perspectivas, principalmente na interseção entre como a realidade e as entidades são representadas em diferentes sistemas, sejam eles digitais, filosóficos ou existenciais. A seguir, desenvolvo uma análise mais detalhada desses conceitos interligados:

1. Paradigma da Orientação a Objetos (OO)

No paradigma OO, tudo é modelado como objetos, que são instâncias de classes. Cada objeto tem propriedades (dados ou atributos) e comportamentos (métodos ou funções). Essa estrutura permite a criação de sistemas mais organizados e modulares, onde o comportamento do sistema é governado pelas interações entre esses objetos.

- Classes e Instâncias: A classe define um tipo de objeto, enquanto a instância é uma ocorrência específica dessa classe. Por exemplo, no contexto de Matrix, podemos pensar na Matrix como uma classe, e os indivíduos dentro dela (como Neo, Morpheus, etc.) como instâncias dessa classe. Cada instância pode ter propriedades (como conhecimento, escolhas, ou identidade) e métodos (como ações ou interações).

- Encapsulamento e Abstração: Assim como em OO, a Matrix encapsula a realidade de seus habitantes, criando um mundo virtual onde as percepções são limitadas e abstraídas. Neo, ao despertar para a realidade, pode ser visto como alguém que rompe a abstração e ganha acesso à verdadeira natureza das coisas.

- Herança e Polimorfismo: No filme, há uma transição entre os sistemas e realidades (mundo virtual e mundo real) que pode ser comparada ao conceito de herança e polimorfismo. A Matrix pode ser vista como um sistema complexo que “herda” regras de simulação, e os personagens, como instâncias, têm suas próprias maneiras de interagir com essas regras. Neo, por exemplo, transcende os limites do mundo virtual, adotando novos comportamentos e habilidades, como se estivesse redefinindo os métodos de sua classe original.

2. Matrix e Filosofia

Matrix, enquanto obra cinematográfica, é rica em reflexões filosóficas, especialmente no que diz respeito à realidade, ao conhecimento e à liberdade. Muitos dos temas apresentados no filme dialogam diretamente com grandes questões filosóficas, e podemos usar o paradigma OO para explorar como essas ideias são representadas.

- Mundo Sensível vs. Mundo Inteligível (Platão): No platonismo, Platão faz uma distinção entre o mundo sensível (o mundo das aparências) e o mundo inteligível (o mundo das ideias). Matrix pode ser vista como uma representação do mundo sensível, onde as pessoas vivem em uma realidade virtual sem saber de sua verdadeira condição. Neo, ao despertar, transcende esse mundo sensível e acessa o mundo inteligível, onde a verdade é revelada e ele ganha controle sobre sua realidade, assim como Platão acreditava que a alma deveria buscar o conhecimento das ideias puras.

- A Liberdade e a Escolha (Existencialismo e Kant): Neo, em sua jornada, se depara com a possibilidade de escolher sua realidade, uma questão central tanto no existencialismo quanto na filosofia de Kant. A ideia de liberdade em Kant é associada à escolha moral e à ação conforme a razão prática. Neo é confrontado com a escolha de tomar a pílula vermelha, que o liberta da Matrix — simbolizando a liberdade existencial de decidir sua própria verdade, em contraste com a conformidade imposta pela Matrix.

- Niilismo (Nietzsche): O personagem Agente Smith pode ser visto como uma representação do niilismo nietzschiano. Smith rejeita o valor da existência humana e busca a aniquilação das “formas inferiores” (os seres humanos), refletindo o vazio existencial e a vontade de destruição do sentido. Ele deseja reduzir tudo a um estado de “não-ser”, não dando valor à criação, à vida ou ao mundo real.

3. A Convergência entre OO, Matrix e Filosofia

A interseção entre OO, Matrix e filosofia pode ser vista como uma análise sobre ontologia, epistemologia e metafísica.

- Ontologia (O Ser e a Existência): A ontologia em OO pode ser entendida como o estudo da estrutura e identidade dos objetos. Em Matrix, a existência dos personagens é questionada, e a realidade virtual oferece uma perspectiva de “identidade” que é imposta. Neo, ao se perceber fora da Matrix, ganha uma nova “ontologia” — ele agora tem controle sobre o que é real. Isso reflete a ideia de que nossa identidade e nossa existência podem ser influenciadas por nossas escolhas e pela percepção da realidade.

- Epistemologia (O Conhecimento): Em OO, o conhecimento de um sistema é geralmente determinado pela interação dos objetos entre si. Em Matrix, o conhecimento de que a realidade é uma ilusão é uma chave para a libertação. Neo, ao descobrir a verdade, rompe com a ilusão imposta pela Matrix. A epistemologia de Matrix lida com a natureza do conhecimento — se o que percebemos como real pode ser de fato verdadeiro, ou se nossa percepção está sendo manipulada. A descoberta de Neo é como a “verificação” do conhecimento em OO: ele quebra os limites do sistema e acessa uma realidade além da simulação.

- Metafísica (A Realidade e o Real): No paradigma OO, a realidade do sistema é construída por objetos que interagem de acordo com regras e estados preestabelecidos. Da mesma forma, Matrix é uma “realidade” artificial criada por máquinas, onde as regras são impostas e as experiências são simuladas. A desconstrução da Matrix e o despertar de Neo representam a busca pela metafísica da realidade — o entendimento de que a “realidade” não é algo dado, mas algo que pode ser reconfigurado e compreendido além da percepção sensorial.

4. Conclusão

A conexão entre o paradigma da orientação a objetos, o filme Matrix e a filosofia oferece uma reflexão profunda sobre a natureza da realidade, identidade e conhecimento. A Matrix representa um mundo de objetos (personagens e sistemas) que operam sob regras invisíveis e controladas, enquanto os conceitos filosóficos que permeiam o filme questionam o próprio entendimento do que é real e verdadeiro. Ao mesmo tempo, o paradigma OO oferece uma linguagem estruturada para discutir como sistemas complexos podem ser representados, organizados e alterados — algo que ressoa diretamente com a busca de Neo por liberdade e autoconhecimento.

Essa relação multifacetada permite uma rica análise da obra cinematográfica como um diálogo não apenas com a tecnologia, mas também com os grandes problemas filosóficos da humanidade, desafiando-nos a repensar as naturezas da realidade, identidade, e escolha no mundo contemporâneo.

Reescrever a própria realidade filosoficamente não é uma tarefa simples, pois envolve um complexo processo de percepção, interpretação e transformação da experiência vivida. A ideia de reescrever a realidade pode ser entendida de várias formas, dependendo da linha filosófica que se adota. Aqui estão algumas abordagens filosóficas para esse conceito:

1. Platão: O Mundo das Ideias e a Realidade Subjetiva

Platão, através de seu conceito de mundo das ideias, sugere que a realidade sensível é apenas uma sombra imperfeita das ideias perfeitas e imutáveis que existem no mundo inteligível. Para Platão, reescrever a realidade significaria buscar o conhecimento das formas puras, transcender o mundo sensível e alcançar a compreensão das verdades universais.

Assim, reescrever a realidade não seria uma simples reinterpretação, mas uma busca pela verdade subjacente àquilo que percebemos como real. Platão sugeriria que a verdadeira “reescrita” da realidade está em alcançar um nível mais profundo de entendimento sobre o mundo das ideias.

2. Descartes: O Poder do Pensamento e a Realidade Subjetiva

René Descartes, ao afirmar que “Penso, logo existo”, coloca o sujeito pensante como o centro da construção da realidade. A dúvida metódica de Descartes o leva a questionar toda a realidade externa até chegar à certeza de sua própria existência. Para Descartes, reescrever a realidade seria, então, uma transformação da própria percepção da realidade através da razão.

Se a realidade externa é incerta, a mente humana tem o poder de reconstruí-la com base em um raciocínio claro e lógico. Em certo sentido, o filósofo poderia afirmar que, ao reconfigurar nossa percepção e pensamento sobre o mundo, somos capazes de modificar nossa própria experiência da realidade.

3. Nietzsche: O Eterno Retorno e a Vontade de Poder

Nietzsche, com sua filosofia da vontade de poder e o conceito de eterno retorno, propõe uma ideia radical sobre a transformação da realidade. Para Nietzsche, reescrever a realidade seria um processo de afirmar a vida em sua totalidade, com todas as suas contradições e imperfeições. Ele nos convida a ver a vida como algo a ser vivido de forma intensa, sem medo da dor ou do sofrimento, e a “reescrever” a realidade não apenas interpretando-a, mas criando novas possibilidades de ser.

Neste contexto, reescrever a realidade se torna um ato de autoafirmação: tornar-se o criador da própria história e agir com vontade e coragem para modificar as condições que nos são impostas.

4. Heidegger: A Verdade e o Desvelamento da Realidade

Martin Heidegger, influenciado por Nietzsche, propôs que a realidade é desvelada através da existência humana. Para ele, reescrever a realidade envolve uma mudança na forma como nos relacionamos com o mundo e com nossa própria existência. Ele argumenta que, ao nos depararmos com a questão do ser, podemos acessar uma compreensão mais autêntica da realidade.

Heidegger não vê a realidade como algo fixo, mas como algo que é constantemente desvelado e ocultado. Para ele, reescrever a realidade é, portanto, um processo de revelação: entender o ser de maneira mais profunda, questionando as pressuposições e reinterpretações que a cultura e a sociedade nos impõem.

5. Fenomenologia: Reinterpretação da Experiência Imediata

A fenomenologia de Edmund Husserl e Maurice Merleau-Ponty aborda a realidade a partir da experiência imediata e subjetiva do sujeito. Para a fenomenologia, a realidade não é algo dado de forma objetiva e exterior, mas algo que é construído a partir da percepção do sujeito.

Reescrever a realidade, nesse caso, seria reinterpretá-la, focando na forma como nos relacionamos com o mundo, como os significados são construídos em nossa experiência cotidiana. A fenomenologia sugere que, ao focarmos nossa atenção e consciência na experiência direta, podemos reconstruir nossa compreensão do mundo.

6. Existencialismo: Criação da Realidade através da Liberdade

O existencialismo, particularmente na obra de Jean-Paul Sartre, defende que o ser humano é condenado à liberdade e, portanto, deve criar seu próprio sentido e significado na vida. Para Sartre, reescrever a realidade seria um processo de criação, onde o indivíduo deve se afirmar como o autor de sua própria existência, rejeitando qualquer essência predeterminada imposta pela sociedade ou pela natureza.

Reescrever a realidade, então, é uma tarefa de autossuperação e autoafirmação, onde o indivíduo escolhe suas próprias ações e, ao fazê-lo, cria sua própria realidade e significado no mundo.

7. Gnosticismo: Despertar da Verdade Interior

No gnosticismo, a realidade é vista como uma ilusão criada por forças que aprisionam o espírito humano. Reescrever a realidade nesse contexto seria um processo de despertar para a verdade interior e transcender as ilusões impostas pela matéria e pela ignorância.

O gnosticismo sugere que a verdadeira realidade está além da percepção sensorial, e reescrever a realidade seria acessar essa verdade oculta e transformar a maneira como vivemos, de modo a alcançar um estado superior de conhecimento e compreensão.

8. Matrix e a Reescrita da Realidade

No contexto do filme Matrix, reescrever a realidade é um tema central. Neo, ao despertar da Matrix, consegue não apenas interpretar a realidade de maneira diferente, mas transformá-la ativamente. Ele se torna capaz de alterar as regras do sistema, manipular o código da Matrix, e assim redefinir as limitações impostas pela simulação.

No filme, a reescrita da realidade é um ato de transcendência, onde o personagem principal questiona as premissas da realidade e, com isso, encontra a capacidade de agir e transformar o que é percebido como real. Assim como nas filosofias mencionadas, a ideia de liberdade, autoconhecimento e transformação é essencial para o processo de reescrever a realidade.

Conclusão

Filosoficamente, reescrever a própria realidade pode ser tanto reinterpretar a maneira como percebemos o mundo, como transformar ativamente as condições de nossa existência, dependendo da tradição filosófica adotada. Desde a busca platônica pela verdade das ideias, passando pela liberdade existencialista de criar o próprio significado, até o despertar gnostico e a manipulação da realidade de Matrix, o conceito de reescrita da realidade está profundamente ligado à questão da percepção, da liberdade e da criação do sentido no mundo.

Resignificar é atribuir a algo — um conceito, uma experiência, um símbolo — um novo sentido, deslocando ou transformando o modo como ele se apresenta a nós. Filosoficamente, esse movimento aparece em diversas tradições:

1. Hermenêutica (Gadamer, Ricoeur)

- Gadamer mostra que todo entendimento é um “fórum” entre passado e presente: quando lemos um texto antigo, já o vemos através das lentes de nossa própria experiência.

- Resignificar é perceber que não existe um único “sentido original” imutável, mas uma fusão de horizontes: você coloca seu próprio mundo de significados em diálogo com o significado do texto ou do fato.

- Aplicação prática: olhar para um gesto quotidiano (como tomar um café) e enxergá‑lo agora como um ritual de presença ou autocuidado, em vez de mera rotina.

2. Desconstrução (Derrida)

- Para Derrida, as palavras e conceitos guardam sempre dentro de si elementos que os excedem (“differance”).

- Resignificar é jogar luz nesse traço de sombra, mostrar que um termo nunca “fechou” seu sentido — sempre há adiamentos e ecologias de sentido a serem explorados.

- Exemplo Matrix: a pílula vermelha não é só “despertar” — também é a promessa de um inacabamento, de que a verdade estará sempre por vir, nunca entregue de vez.

3. Reavaliação de Valores (Nietzsche)

- Nietzsche chama de “transvaloração de todos os valores” o ato de questionar e criar novos valores em lugar dos herdados.

- Resignificar num sentido nietzschiano é romper com o peso do passado moral e inventar modos de vida que reflitam sua própria vontade de potência.

- No plano pessoal: resignificar o fracasso não como vergonha, mas como um estimulo criativo para reinventar-se.

4. Existencialismo (Sartre)

- Para Sartre, somos “condenados à liberdade”: não há essência pré‑dada, apenas o que fazemos de nós mesmos.

- Resignificar é escrever seu projeto de vida a cada escolha, reinterpretando-se como autor de sua própria narrativa.

- Matrix: quando Neo aprende a “reprogramar” a própria percepção, ele resignifica não só o ambiente, mas sua identidade.

🔄 Como resignificar na prática?

- Consciência do enquadre

Identifique as “regras do jogo” mental ou cultural (ex.: “isso sempre foi assim”). - Questionamento ativo

Pergunte‑se: “E se eu visse isso de outro modo? Qual alternativa faria sentido?” - Experimentação simbólica

Use metáforas, exercícios de escrita, arte ou diálogo para dar nova forma ao sentido. - Incorporação

Adote novas práticas ou narrativas — mesmo pequenas — que reflitam o sentido resignificado.

🎯 Conclusão

Resignificar é, portanto, recriar a realidade na medida em que você muda os significados pelos quais a percebe. Não se trata apenas de “interpretar de outra forma”, mas de transformar ativamente o pano de fundo de valores, símbolos e narrativas que dão cor ao seu mundo. Nesse sentido, é um ato profundamente libertador e criativo — exatamente como Neo, ao reescrever as regras da Matrix, reescreve aquilo que entendemos por “realidade”.

Ler um texto tão antigo e carregado de mundividências como a Bíblia, com nossos olhos e pressupostos contemporâneos, é de fato um desafio hermenêutico — o “fórum” entre o passado do texto e o presente do leitor. Eis alguns pontos-chave para pensar e praticar essa leitura:

1. A Fusão de Horizontes (Hans‑Georg Gadamer)

- Horizonte do texto: os idiomas originais (hebraico, aramaico, grego), os costumes, as convenções literárias e religiosas do mundo antigo.